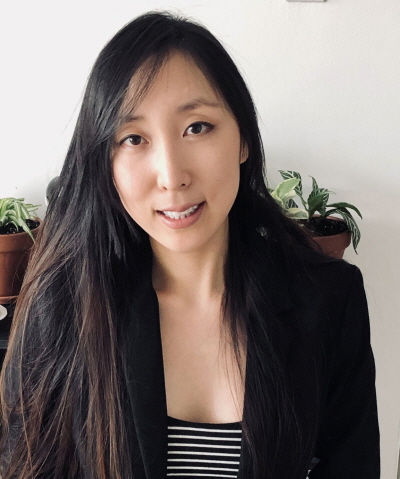

【에코저널=몬트리올】캐나다 몬트리올(Montreal)에 거주하는 그레이스 리(Grace Lee, 33·여, 사진)는 ‘코리안-캐내디언(Korean-Canadian)’이다. 퀘벡(Quebec)에서 능숙한 실력으로 프랑스어 통역을 도와준 친구다.

그레이스는 1기신도시인 일산 강선마을에 살다가 7살 때인 1996년에 부모님, 3살 아래 여동생과 함께 캐나다로 이민, 정착한 케이스다.

도전정신이 강한 한국인 상당수가 그렇듯, 그레이스 리의 부모님 역시 영어가 매우 서툰 상태에서 무작정 이민을 결심, 실행했다.

그레이스는 “이민자 가족의 바쁜 삶 속에서 부모님이 두 딸을 챙기는 일이 쉽지 않았다”며 “우리 자매는 낯선 환경에 적응하는 일부터 스스로 터득해야 했다”고 말한다.

그레이스는 “항상 고향을 그리워하셨던 아빠, 누구보다 자존심이 강해 물러설 줄 모르던 엄마, 두 분 모두 가족들의 미래를 위해 자신들을 희생하는 성실한 삶을 사셨다”며 “철모르던 시기, 부모님에게 반항하고, 다투면서 마음 상하게 해드렸던 일들이 후회로 남는다”고 말했다.

그레이스는 어려서인지 몰라도 이민 초기에는 낯선 땅, 캐나다에서의 삶이 흥미로웠다고 회상한다. 하지만, 자라면서 어려움을 극복해야 하는 일들이 생기기 시작했다고. 특히 가정에서의 ‘환경’과 외부에서의 ‘환경’의 차이가 매우 커서 혼란스러웠다고 한다.

‘코리안-캐내디언’ 그레이스가 직접 만든 파스타. 그녀는 요리하는 것을 즐긴다고 한다.

‘코리안-캐내디언’ 그레이스가 직접 만든 파스타. 그녀는 요리하는 것을 즐긴다고 한다.

그레이스에 따르면 한국식을 고집하는 부모님의 가르침은 “몸에 좋지 않은 콜라를 마시지 않아야 한다”였고, 학교 친구들 대부분은 콜라를 즐기는 상황이었다. 때론 부모님이 보지 않는 곳에서 가르침을 거역하기도 했다. 친구들이 놀러왔을 때 집에 들어서면 맡게 되는 김치 냄새도 곤혹스러운 부분이었다.

고등학교 1학년 때부터 미래를 어떻게 설계해야 할지 고민하는 일 보다 스스로를 믿지 못하고, 방황하는 시간도 많았다. 고등학교 졸업 후에도 10년 넘게 이같은 상황이 이어졌다.

6년 전인 2016년, 그레이스는 스스로에게 “안정적인 삶에 대해 고민하고, 미래를 위한 투자를 하자”고 다짐했다.

그레이스는 2018년 9월, 맥길대학교(McGill University) ‘Continuing Studies’ 과정에 등록, 오는 6월 10일 수료한다.

퀘백주의 대표음식인 ‘푸틴.

퀘백주의 대표음식인 ‘푸틴.

컴퓨터 프로그래머로 직장을 다니는 그레이스는 “현재 직장에서 업무 능력을 키워 한층 성숙된 모습으로 거듭나고자 한다”며 “인적 네트워크가 형성되고, 여건이 조성된다면 향후 프리랜서 활동도 계획하고 있다”고 말했다.

캐나다에서의 인종차별 문제와 관련, “캐나다는 아시안, 히스패닉 등 다양한 인종이 모여 사는 나라”라며 “일부에서는 캐나다가 미국에 비해 인종 차별이 덜하다고 한다. 노골적으로 드러내지 않지만, 캐나다에도 인종차별은 분명히 존재한다”고 말했다.

그레이스는 “멀리 고국에서 온 손님”이라고 반겨주면서 자신의 집에서 맛있는 파스타를 직접 요리해줬다. 몬트리올의 유명 음식점에서 ‘테이크아웃’해 온 캐나다 퀘백주의 대표음식 ‘푸틴(Poutine)’과 지역 명물 빵집에서 만든 베이글도 내놨다. 헤어질 때는 음료와 간식까지 챙겨줬다.

<이정성 미주 순회특파원>