편집국

편집국

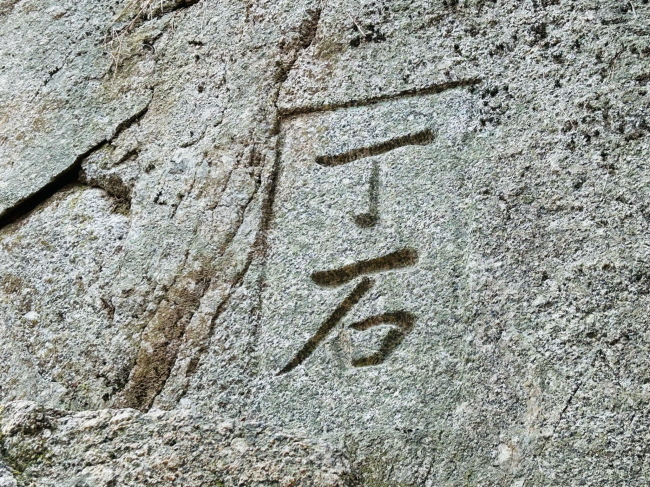

【에코저널=서울】초당과 서암 사이로 난 계단을 조금 올라가면 바위에 다산이 직접 새겼다는 ‘丁石(정석)’이라는 글씨가 있다.

丁石(정석) 글씨.

丁石(정석) 글씨.

정석은 다산의 글에서 “죽각 서쪽 바위는 병풍이 되고/부용성 만물은 정씨와 함께 있네/조용한 숲속에 학 그림자요/기러기 앉은 곳 먼지만 자욱한데/미불은 바위에 절하고/도연명은 술 취해 귀거래사를 지었다(이하생략)”라고 표현한 것으로 보아 아무런 수식도 없이 자신의 성(姓)인 ‘丁’자를 넣어서 새긴 것으로 군더더기 없는 성품을 그대로 보여주는 것 같다.

다산초당과 연지석가산.

다산초당과 연지석가산.

丁石 외에도 가뭄에도 마르지 않는 샘 ‘약천’, 앞마당 바위에서 차를 끓여 마셨다는 ‘다조’, 소박한 연못에 잉어를 길렀다는 ‘연지석가산’ 등 초당4경이 있는데, 1958년 다산유적보존회가 폐가를 복원하면서 초가집(초당)이 기와집(와당)으로 됐다. 대충 돌아보고 다산초당 마루에 걸터앉아 잠시 휴식을 취하며 정일근 시인의 1985년도 한국일보 신춘문예 당선작인 ‘유배지에서 보내는 정약용의 편지’를 꺼내 낭송해 본다.

천일각.

천일각.

백련사로 가는 길모퉁이에는 천일각이 있다. 천일각(天一閣)은 ‘하늘 끝 한 모퉁이’라는 뜻의 천애일각(天涯一閣)을 줄인 말이다. 다산의 유배시절에는 없던 건물인데, 돌아가신 정조대왕과 흑산도에 유배 중인 형 정약전이 그리울 때면 이 언덕에 서서 강진만을 바라보며 스산한 마음을 달랬을 것이라는 생각으로 1975년 강진군에서 새로 세웠다.

백련사 가는 길에 녹차밭.

백련사 가는 길에 녹차밭.

혜장스님과 학문과 다도를 교류하며, 오가던 만덕산백련사 오솔길은 한낮에도 햇빛이 들어오기 힘든 길 같다. 시누대가 숲을 이루고, 길옆에는 녹차나무가 자생한다. 하늘을 가리는 높이의 동백나무가 빽빽하게 들어차 숲 사이로 보이는 하늘풍경은 숨 막힐 듯 아름답다. 자생 차(茶)나무가 많은 만덕산(萬德山)의 별명이 다산(茶山)인데 정약용의 호가 됐다.

녹차꽃.

녹차꽃.

이 길은 다산과 혜장선사(惠藏禪師) 그리고 초의선사(草衣禪師)가 시와 다도(茶道)로 교류하며 사색하던 숲이며, 철학의 길이고 구도의 길이다. 다산은 백련사에서 혜장과 하룻밤을 보내며 유교대가와 불교대가가 만나 서로 스승과 제자가 되어 유배생활의 외로움을 달랬다. 초의선사는 혜장의 제자로 24살의 나이에 24살이나 연상인 다산을 이곳에서 만나 학문을 배우는 제자가 됐고, 다도를 가르치는 스승이 됐다.

백련사 대웅보전.

백련사 대웅보전.

백련사(白蓮寺)는 신라말기인 839년(문성왕 1) 무염(無染)이 창건했다. 사찰 이름을 ‘만덕산 백련사’라고 불렀으나, 조선시대에 들어서는 ‘만덕사(萬德寺)’로 불렀다. 근래에 다시 이름을 고쳐 ‘백련사’라고 부르게 됐다.

만덕산백련사 일주문.

만덕산백련사 일주문.

고려시대에 들어 불교를 숭상했기에 원묘국사 요세(了世)에 의해 사찰의 교세는 확장됐다. 하지만 조선시대에 들어 억불정책으로 승려들은 천시(賤視)됐고, 백련사는 퇴보하기 시작했다.

백련사 배롱나무.

백련사 배롱나무.

왜구들이 출몰해 약탈하는 바람에 점점 폐사될 직전까지 내몰렸으나, 1170년경 주지 원묘(圓妙)에 의해 중수되기도 했다. 본격적인 중수는 조선 세종 때인 1426년 주지 행호(行乎)가 2차 중수를 하면서 백련사는 예전의 모습을 찾기 시작했다. 1430년부터 대대적인 불사작업이 시작됐고, 효령대군의 도움이 컸다. 효령대군(孝寧大君)은 왕위를 동생(세종)에게 양보하고, 전국을 유람하다가 강진 땅 백련사에 들어 8년 동안 기거했다.

백련사 승탑.

백련사 승탑.

백련사 서쪽에는 절을 에워싸듯 1500여 그루가 자라는 동백 숲(천연기념물)이다. 이곳의 동백나무들은 해묵어서 기둥만큼이나 굵다. 붉은 동백꽃은 실사구시(實事求是)를 염원했던 다산의 결실인가?

동백나무 군락.

동백나무 군락.

동백나무 숲 사이로는 단정한 승탑 네 기가 흩어져 있다. 이 승탑을 주물럭거린 장인들의 숨소리가 바람결에 들려온다. 이 숲길을 거닐다가 다시 절 안으로 들어와 백련사 앞마당에서 바라보이는 강진만 남해바다는 한 폭의 그림이다.

유배지에서 보내는 정약용의 편지(정일근)

제1신.

아직은 미명이다. 강진의 하늘 강진의 벌판 새벽이 당도하길 기다리며 죽로차(竹露茶)를 달이는 치운 계절. 학연아 남해바다를 건너 우두봉(牛頭峰)을 넘어오다 우우 소울음으로 몰아치는 하늬바람에 문풍지에 숨겨둔 내 귀 하나 부질없이 부질없이 서울의 기별이 그립고, 흑산도로 끌려가신 약전 형님의 안부가 그립다.

저희들끼리 풀리며 쓸리어가는 얼음장 밑 찬 물소리에도 열 손톱들이 젖어 흐느끼고 깊은 어둠의 끝을 헤치다 손톱마저 다 닳아 스러지는 적소(謫所)의 밤이여, 강진의 밤은 너무 깊고 어둡구나.

목포, 해남, 광주 더 멀리 나간 마음들이 지친 봉두난발을 끌고 와 이 악문 찬 물소리와 함께 흘러가고 아득하여라. 정말 아득하여라. 처음도 끝도 찾을 수 없는 미명의 저편은 나의 눈물인가 무덤인가 등잔불 밝혀도 등뼈 자옥이 깎고 가는 바람소리 머리 풀어 온 강진 벌판이 우는 것 같구나.

제2신.

이 깊고 긴 겨울밤들을 예감했을까 봄날 텃밭에다 무를 심었다. 여름 한철 노오란 무꽃이 피어 가끔 벌, 나비들이 찾아와 동무해주더니 이제 그 중 큰 놈 몇 개를 뽑아 너와지붕 추녀 끝으로 고드름이 열리는 새벽까지 밤을 재워 무채를 썰면 절망을 썰면, 보은산 컹컹 울부짖는 승냥이 울음소리가 두렵지 않고 유배보다 더 독한 어둠이 두렵지 않구나.

어쩌다 폭설이 지는 밤이면 등잔불을 어뤄 시경강의보(詩經講義補)를 엮는다. 학연아 나이가 들수록 그리움이며 한이라는 것도 속절이 없어 첫해에는 산이라도 날려 보낼 것 같은 그리움이, 강물이라도 싹둑싹둑 베어버릴 것 같은 한이 폭설에 갇혀 서울로 가는 길이란 길은 모두 하얗게 지워지는 밤, 사의제(四宜齊)에 앉아 시 몇 줄을 읽으면 세상의 법도 왕가의 법도 흘러가는 법, 힘줄 고운 한들이 삭아서 흘러가고, 그리움도 남해바다로 흘러가 섬을 만드누나.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상