편집국

편집국

【에코저널=서울】속리산 천왕봉을 오르기 위해 고속도로를 빠져나온 버스는 충청북도 보은군 속리산면 도화리 천황사 앞까지 좁은 도로를 비집고 용케도 들어간다.

도화리 표지석.

도화리 표지석.

산촌(山村) 마을인 도화리(桃花里)는 봄철에 복사꽃이 장관을 이룬다. 과거 임경업(林慶業) 장군이 무예를 닦고 속리산으로 돌아가다가 ‘도화동’이라 이름 지었다고 한다. 일설에는 지형이 복숭아 같아 ‘도화동’으로도 불렀다고 한다.

속리산 천왕봉.

속리산 천왕봉.

속리산(俗離山, 1058m)은 충청북도 보은군과 괴산군, 경상북도 상주시에 걸쳐 있는 산이다. ‘속리(俗離)’라는 이름은 784년(선덕여왕 5년)에 진표(眞表)가 이곳에 이르자 밭 갈던 소들이 모두 무릎을 꿇었고, 이를 본 농부들이 “짐승도 저러한데 하물며 사람들이야 오죽하겠느냐”며 속세를 버리고 진표를 따라 입산수도(入山修道)해 유래됐다고 한다.

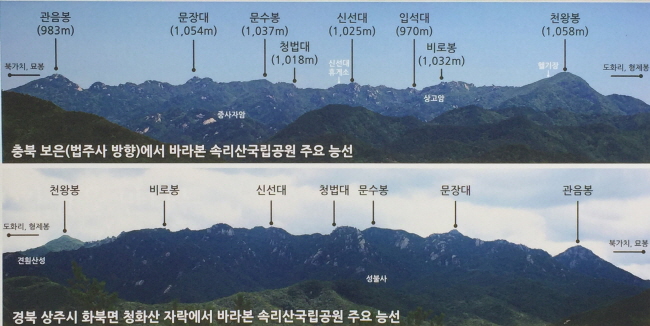

속리산 주요능선.

속리산 주요능선.

1970년에 국립공원으로 지정된 속리산은 최고봉인 천왕봉(天王峯)을 중심으로 비로봉(毘盧峰)·길상봉(吉祥峯)·문수봉(文殊峯)·보현봉(普賢峯)·관음봉(觀音峯)·묘봉(妙峯)·수정봉(水晶峯) 등 8개의 봉(峯)과 문장대(文藏臺)·입석대(立石臺)·경업대(慶業臺)·배석대(拜石臺)·학소대(鶴巢臺)·신선대(神仙臺)·봉황대(鳳凰臺)·산호대(珊瑚臺) 등 8개의 대(臺)가 있다.

속리산 천왕봉.

속리산 천왕봉.

도화리에서 천왕봉까지는 2.7㎞로 최단거리 코스다. 천왕봉 정상을 600여m 남겨 놓고 경사는 더 가파르다. 느린 걸음을 더 늦추면서 중간중간 호흡을 조정해가며 정상에 당도했다. 최고봉인 천왕봉은 빗방울이 동쪽으로 떨어지면 낙동강, 북쪽으로 떨어지면 한강, 남쪽으로 떨어지면 금강으로 흐르기 때문에 삼파수(三派水)의 시발점이다. 백두대간과 한남금북정맥이 갈라지는 삼파맥(三派脈)의 분기점이기도 하다.

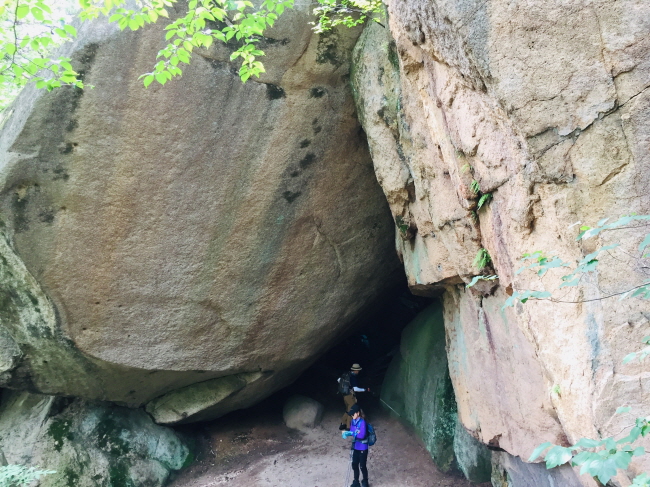

상환석문.

상환석문.

가파른 바윗길을 조심조심 내려온다. 때론 급한 경사를 네발로 기어가듯 조심스럽게 몇 고비 지나치자 속리산의 여덟 개 석문 중 하나인 ‘상환석문(上歡石門)’이 나온다. 돌의 규모가 장대하다. 몇 개의 바위가 어우러져 지붕과 기둥 모양을 자연스럽게 만들었다.

중석문.

중석문.

통로도 저쪽이 훤히 보이는 곧은 길이 아니라 굽어 있는 까닭에 그 앞에 서면 시각과 생각마저 잠시 끊긴다. 석문 아랫부분 언저리에 ‘중석문(中石門)’이라고 문패처럼 새겨져 있는 이 문을 통과할 때 모든 근심을 내려놓아 본다.

상환암(좌)과 학소대(우).

상환암(좌)과 학소대(우).

상환석문을 빠져나와 또 다른 바위를 넘어가면 상환암과 학소대가 나온다. 상환암(上歡庵)은 670년(신라 문무왕 10) 신라의 고승 해우가 지었다고 한다.

‘학소대(鶴巢臺)’는 상환암 맞은편 절벽 바위로 학이 둥지를 틀었다고 해서 붙여진 이름이다. 그 아래 계곡에는 바위 아래에서 물 떨어지는 소리가 들리는데, 이를 ‘은폭동(隱瀑洞)’이라고 부른다. 은폭동은 고승 해우가 수행하던 중 암자 앞 계곡의 폭포 소리가 매우 성가셨는데, 별안간 바위가 무너져 폭포를 덮어버려 폭포가 바위 속에 숨게 됐다고 한다.

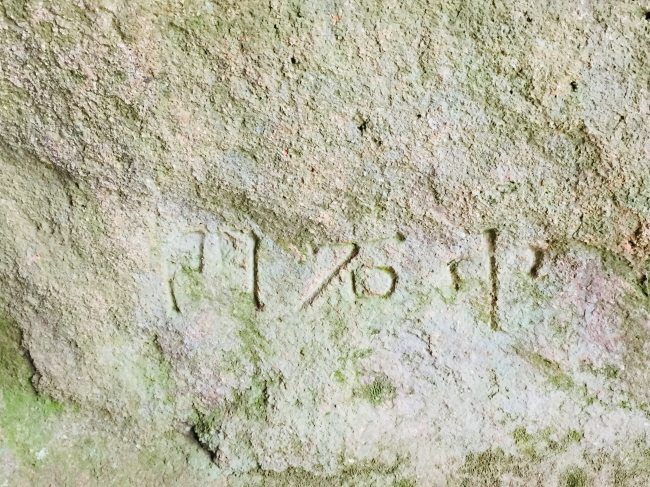

계단 모서리에 쓴 글귀.

계단 모서리에 쓴 글귀.

반상 위의 낙수.

반상 위의 낙수.

반상(盤床) 위로 낙수(落水) 하는 계곡의 물과 상환암 올라가는 계단 모서리에 새긴 글귀가 함께 어우러져 마음을 닦아준다. 세심정(洗心亭)부터 법주사까지는 2016년 9월에 개통한 세조길이다.

세조길 출입구.

세조길 출입구.

대국민 공모를 통해 이름이 결정된 세조길은 기존 탐방로 구간에 차량이 많이 통행하면서 먼지와 소음 등으로 민원이 발생하자 국립공원관리공단과 보운군청이 16억원의 예산을 들이고, 법주사가 땅을 제공해 새롭게 조성한 총연장 2.35㎞ 구간의 우회 탐방로다.

목욕소.

목욕소.

세조길을 따라 시작하는 지점에 세조가 목욕하고 피부병이 나았다는 ‘목욕소(沐浴沼)’가 나온다. 조선 세조(世祖)가 법주사에서 국운의 번창 기원을 위한 대법회를 연 후 피부병을 치료하기 위해 이곳에서 목욕하고 있는데, 약사여래(藥師如來)의 명을 받고 온 월광태자(月光太子)라는 미소년이 나타나 “피부병이 곧 완쾌될 것이다”라는 소리를 듣고 목욕을 마치고 보니 월광태자는 사라지고 몸의 종기가 깨끗이 없어졌다고 하여 목욕소라 불렀다고 한다.

눈썹바위.

눈썹바위.

우선 세조길은 딱딱한 포장길을 벗어난다는 것이 반갑다. 콧노래를 부르며, 가벼운 걸음으로 탈골암 입구를 거쳐 태평교를 건너면 법주사 수원지다.

법주사 수원지와 수정봉.

법주사 수원지와 수정봉.

수원지 건너 수정봉에는 거북바위가 있다. 당 태종이 중국의 기운을 조선으로 빼앗기는 것을 막기 위해 이 거북바위의 목을 자르고 등 위에는 탑을 세워 기운을 누르려고 했으나, 후에 이를 안 사람들이 탑을 없애고 목을 다시 붙여 지금의 모습이 됐다고 한다.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상