편집국

편집국

【에코저널=서울】김장생이 타계한 후 제자와 문인들이 만든 돈암서원책판(遯巖書院冊版) 등 여러 자료가 남아 있다. 현재까지 잘 보호·관리되고 있다. 지역사(地域史)를 연구하는 향토 자료로서도 보존적 가치가 높다. 당시 실질적인 실력자인 김장생의 영향력도 알 수 있다.

사계종가 쪽문.

사계종가 쪽문.

돈암서원 앞으로는 제1호 국도(목포∼신의주)가 지나고, 이 주변은 백제의 최후 보루였던 황산벌이 바로 이웃이다. 약 3.5㎞쯤에 이 서원에 주향(主享)된 사계 김장생(金長生)의 ‘사계종가(沙溪宗家)’와 ‘김장생선생 묘역’이 있다.

사계종가.

사계종가.

종가솟을대문 대신 쪽문으로 들어서면 ‘염수재(念修齋)’ 현판을 단 안채가 창문을 활짝 열고, 우리가 올 것을 미리 안 것처럼 기다린다. 염수재 토방 아래 마당에는 정료대가 서 있다. 정료대(庭燎臺)는 야간 일을 할 때 등불이나 화톳불을 올려 주변을 환하게 밝혀주는 돌로 만든 받침이다.

사계종가 사당.

사계종가 사당.

염수재를 중심으로 뒤편에는 조상의 신위를 모시는 사당이 있다. 우측 서재(西齋)는 종손(宗孫)이 방문객과 담소 등 사적용도로 사용한다. 좌측 동재(東齋)는 종손부부의 살림집으로 다실(茶室)을 운영한다.

마당을 서성이며 발길 닿는 대로 구경하고 있는데, 아침 일찍부터 찾아온 방문객을 보고 약간 의아한 종부(宗婦)의 모습이었으나, 금방 평상으로 돌아온다. 전통차를 주문해 종갓집의 차 맛을 음미하며, 덕목이 몸에 밴 모습이 예학(禮學)의 대가인 사계 종갓집 종부다운 면모를 엿본다.

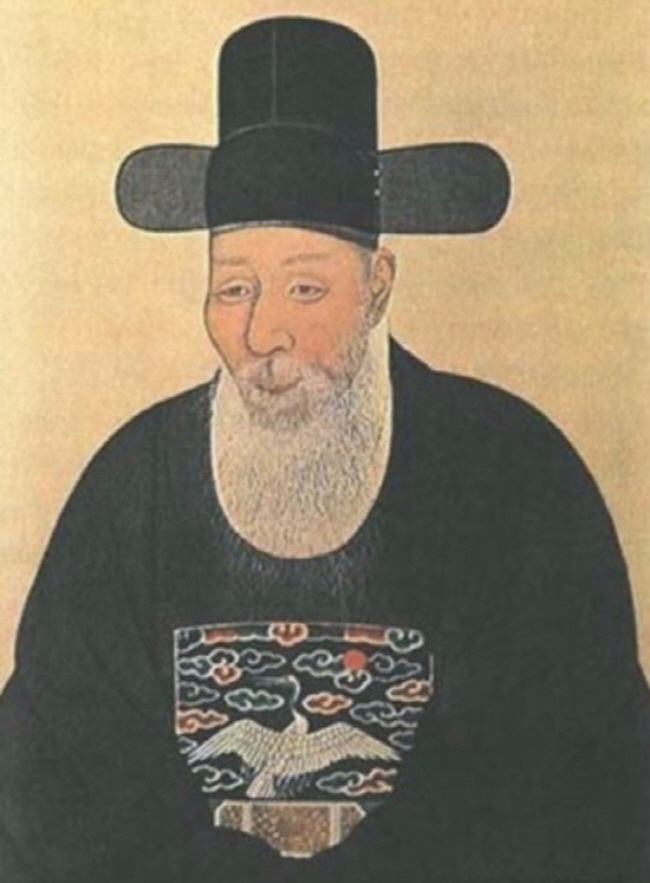

사계 김장생 초상화.

사계 김장생 초상화.

서울 중구 정동에서 출생한 사계(沙溪) 김장생(金長生, 1548∼1631)은 본관이 광산이다. 자 희원(希元), 호 사계(沙溪), 시호는 문원(文元)이다. 선조 때 서인(西人) 김계휘의 아들이며. 효종 때의 예학으로 주목받았던 김집(金集)의 아버지다. 이이(李珥)와 송익필(宋翼弼)의 문인이었으나, 과거를 포기했었다. 학문에 정진하다 1578년(선조 11) 유일(遺逸)로서 천거돼 창릉참봉(昌陵參奉)에 임명됨으로써 벼슬과 연을 맺는다.

사계묘역 후면.

사계묘역 후면.

임진왜란 중에는 정산(定山) 현감으로 있으면서 피난 온 사대부들을 구휼했다. 1596년 호조정랑이 되어 남하하는 명(明)나라 원군의 군량조달을 담당했고, 선조 말과 광해군대에는 단양·안성·익산·철원 등 주로 지방관을 맡았다. 1613년(광해군 5)에는 서얼들이 일으킨 역모사건(계축화옥)에 연루됐으나, 무혐의로 풀려난 후 연산(連山)으로 낙향·은거하면서 예학 연구와 후진양성에 몰두했다. 1657년(효종8)에는 영의정에 추증(追贈)되고 ‘문원(文元)’이라는 시호(諡號)를 하사받았다.

사계 가문은 세도가보다는 대대로 학자를 많이 배출했는데 묘역에서 앞쪽 멀리 보이는 산은 금남정맥으로 기가 밖으로 빠져나가지 못하게 막아 발복(發福)이 오랫동안 유지되는 지형이라고 한다.

사계는 조선 예학의 한 줄기를 형성했고, 제자로 아들인 김집을 비롯해 송시열과 송준길, 윤증 등의 대학자를 많이 배출했다. ‘김장생선생 묘역’은 광산김씨 종중에서 관리하며, 1984년 7월 26일에 충청남도 기념물(제47호)로 지정됐다.

사계묘역.

사계묘역.

사계종가 뒤로 올라서면 바로 묘역(墓域)이다. 묘역 주변이 소나무 숲으로 둘러싸여 있고 김씨 일가의 묘소와 사당, 비 등이 한곳에 모여 있다.

묘역의 맨 위에는 김장생의 묘가 있고, 그 아래에 김장생의 7대 조모인 양천허씨 묘가 있다. 허씨의 아들인 6대 조부 김철산을 비롯해 김겸광, 김공휘 등의 묘지가 있다. 이는 후손이 조상보다 위에 있는 역장(逆葬)으로 지금 같으면 비난받을 만한 일이지만, 그 시대에는 별로 문제 삼지 않은 것 같다. 사계의 스승인 율곡(栗谷)의 파주에 있는 묘역도 역장이다.

보호수로 지정된 사계종가 배롱나무.

보호수로 지정된 사계종가 배롱나무.

광산김씨의 중흥을 이룬 사계의 7대 조모 양천허씨(陽川 許氏)는 조선 태조 때 대사헌을 지낸 허응(許應)의 딸로 광산김씨 김문(金問)과 결혼했다. 17세에 남편이 죽자 부모가 다시 출가시키려고 하므로 개성(開城)에서 아이를 데리고 시댁인 연산으로 가서 평생을 마쳤다.

양천허씨 정려.

양천허씨 정려.

양천허씨는 유복자인 김철산(金鐵山)을 정성을 다해 키워 좌의정을 지낸 손자 김국광(金國光)을 비롯해 김계휘(金桂輝), 김장생(金長生), 김집(金集), 김반(金槃) 등 조선시대 정치·사상계의 주요 인물을 배출시킬 수 있는 기반을 만들었다. 이러한 절행이 조정에 알려져 1467년(세조 13) 명정을 받는다. 명정(命旌)은 ‘절부 예문관 검열 증 의정부 좌찬성 김문 처 증 정경부인양천허씨지려(節夫藝文館檢閱贈議政府左贊成金問妻贈貞敬夫人陽川許氏之閭)’라고 쓰여 있다.

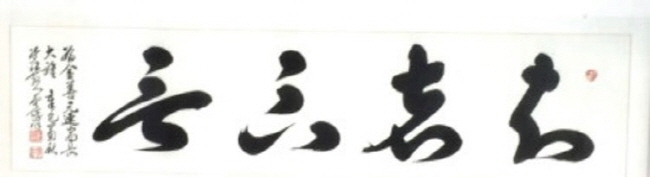

지자불언(知者不言).

지자불언(知者不言).

사계종가와 묘역을 둘러보고 다음 일정인 공주 마곡사로 가는 차창에 몸을 기대고 눈을 감고 지나온 발걸음을 더듬어 보며, 사계종가 서재에 걸려 있던 편액 ‘知者不言(지자불언)’을 마음에 새겨본다. ‘노자도덕경(老子道德經)’ 제56장의 첫 구절에 나오는 문구인데, ‘知者不言 言者不知(지자불언 언자부지)’로 ‘아는 사람은 말하지 아니하고, 말하는 사람은 알지 못한다’라는 뜻이다.

말의 중요성을 일깨우고 말로 인한 오류를 경계하라는 말이다. 지금까지 세상을 살아오면서 나는 어느 부류에 속하는 사람이었을까?

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상