편집국

편집국

【에코저널=서울】대구 도동서원과 하목정을 둘러보고 오후에는 성주대교를 건너 성주읍 성산리 고분군으로 이동한다.

성주 성산동 고분군전시관.

성주 성산동 고분군전시관.

성주 성산동 고분군은 성산(星山, 389m)의 북쪽 경사면 일대에 분포하고 있는 성주지역 최대의 고분군으로 5∼6세기경에 조성된 것으로 추정된다. 현재 번호를 부여해 관리하고 있는 것은 321기다. 파괴돼 멸실됐거나, 봉분(封墳)이 깎여나간 고분을 포함하면 그 수는 수 백기에 이를 것으로 추산된다.

성주성산동고분군 유물.

성주성산동고분군 유물.

일제강점기인 1917년 조선총독부의 조선역사 강탈의 선두에 섰던 이마니시 류(今西龍)에 의해 성주군 일대 고분군 전체를 지표 조사해 성주에 분포된 고분을 크게 성산동 46기, 명천동 5기, 수축·용각동 151기 등이 있는 것으로 파악한 뒤 3개의 군(群)으로 나눠졌다. 그 분포와 위치가 처음 학계에 알려졌었다.

성주성산동고분군 전경.

성주성산동고분군 전경.

조선총독부가 고분의 유물을 발굴·조사하는 주된 관심은 임나일본부설 입증을 통한 식민통치 정당화를 위한 것이었으나, 이곳에서 실체를 밝히지 못했다.

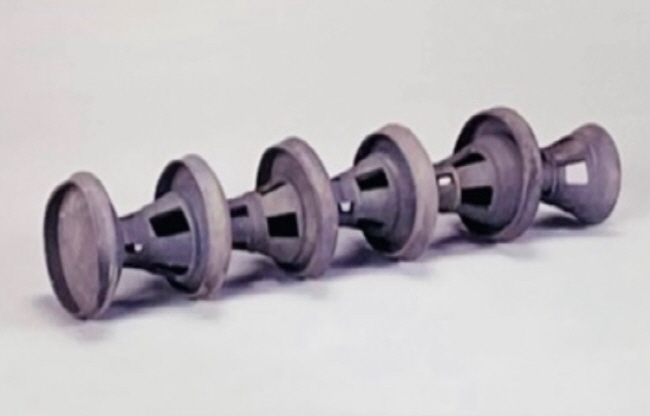

굽다리접시.

굽다리접시.

이후 고분군은 1918년에 일본인 하마다 고사쿠(浜田耕作)와 우메하라 스에지(梅原末治)에 의해 제56호분(구1호분)·제57호분(구2호분)·제61호분(구6호분)이 발굴됐다. 이중 원형봉투분인 제56호분(구1호분)은 봉분의 높이가 3.6m, 지름은 13.6m로 당시 고적조사보고서에서는 앞트기식돌방무덤[횡구식석실묘(橫口式石室墓)]으로 파악했다. 그러나 2006년 계명대학교의 ‘성주성산동고분군’ 보고서에는 구덩식돌방무덤[수혈식석실묘(竪穴式石室墓)로 추정했다.

성주성산동고분군.

성주성산동고분군.

뚜껑 있는 귀달린 접시.

뚜껑 있는 귀달린 접시.

1920년에는 고이즈미 아키오(小泉顯夫), 노모리 겐(野守健), 야쓰이 세이치(谷井濟一)에 의해 제48호분(구 성산동대분)이 발굴 조사됐는데, 정식 발굴조사보고서는 발간되지 않았다. 도면과 사진 등이 제시돼 개략적 구조와 내용만 알 수 있다. 그 외 제53호분(구 팔도분) 등 5기가 조사됐으나, 간략한 내용과 함께 석실의 도면과 사진 몇 장만 남아 있어 자세한 내용을 알 수 없다.

뚜껑 있는 굽다리 접시.

뚜껑 있는 굽다리 접시.

광복 이후에는 1986년과 1987년에 남쪽 능선에 분포하는 대형봉토분 5기를 계명대학교에서 발굴해 고분의 구조와 유물의 성격 등을 밝힐 수 있었다.

성주성산동고분군 발굴 모습.

성주성산동고분군 발굴 모습.

뚜껑 있는 긴목 항아리.

뚜껑 있는 긴목 항아리.

발굴조사 결과 고분군은 크게 막돌이나 깬 돌을 이용해 석실의 네 벽을 축조한 할석(割石)식 석실분과 넓적하고 길쭉한 돌을 세워 만든 판석(板石)식 석실분의 두 가지 유형으로 구분된다. 매장 주체가 묻히는 주곽(主槨)과 부장품을 묻는 부곽(副槨)을 갖춘 다곽묘(多槨墓)로 되어 있다. 주곽은 크기에 비해 유물이 빈약하고, 부곽에는 넘칠 정도로 많이 부장하고 있다.

성주성산동고분군 내부.

성주성산동고분군 내부.

긴목 항아리와 원통모양 그릇 받침.

긴목 항아리와 원통모양 그릇 받침.

순장(殉葬)의 결정적인 증거를 찾을 수는 없지만 성산동 고분의 딸린덧널들은 순장과 유물부장을 위한 것으로 볼 수 있다.

낙동강 동안지역의 주부곽식 고분들이 ‘일(日)’자형의 배치를 주로하고 있는 데 반해, 성산동 고분은 딸린덧널을 으뜸덧널 측면에 설치한 독자성을 보여주고 있다. 다양한 토기가 가득 채워져 있는 부곽의 한 귀퉁이가 빈자리로 남아 있어 순장자(殉葬者)가 매장돼 있었을 가능성이 있다.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상