편집국

편집국

【에코저널=서울】억불산의 끌림에 산 아래에 있는 장흥읍 평화리 상선약수마을의 풍경 속으로 빨려든다. 상선약수(上善若水)는 “최고의 선은 물과 같다”는 노자의 ‘도덕경’에서 따온 이름이다. 이 마을 안으로 들어가면 송백정(松百井)과 무계고택이 기다린다.

송백정과 배롱나무.

송백정과 배롱나무.

송백정(松百井)은 정자가 아니라 연못이다. 아담한 연못 주변을 수령 100년이 훌쩍 넘는 배롱나무 50여 그루가 에워싸고 있다.

송백정 흰배롱나무꽃.

송백정 흰배롱나무꽃.

꽃은 둘째 치고 우람한 나무 형상부터 압도적으로 다가오는데 꽃피는 시절이면 더 매력적일 것 같다. 매끄럽고 두툼한 줄기가 이리저리 꺾인 모습이 근육질 남성의 팔뚝을 보는 것 같다. 붉은색 일색인 여느 배롱나무꽃과 달리 송백정에는 분홍, 보라, 연보라, 하얀 꽃 등 4색이 어우러져 핀다고 한다.

송백정은 1930년대 도쿄유학을 마치고 돌아 온 독립운동가이자 2대와 5대 국회의원을 지낸 고영완(高永完, 1914∼1991)씨가 고향집 앞 연못을 정원으로 꾸며 누구나 감상할 수 있게 했다.

장흥 고영완(무계) 고택.

장흥 고영완(무계) 고택.

바로 옆에는 전남 문화재자료(제161호)로 지정된 무계고택(霧溪古宅)이 있다. ‘장흥 고영완가옥’으로도 불리는 이 고택은 고영완의 조부께서 1852년에 전형적인 남도식 (一)자 목재가옥으로, 언덕에 삼단으로 축대를 쌓아 지은 집이다. 고씨 조상들이 집 앞에 연못을 만든 것도 억불산의 강한 기를 억누르기 위해서였다고 전한다.

장흥 고연완(무계) 고택 입구.

장흥 고연완(무계) 고택 입구.

건물은 경사가 급해 3단으로 나눠 구성했다. 제일 아랫단에 대문과 하인방을, 그 다음 단에 마당·창고·관리사를 두고, 맨 위 단에 본채와 양옥을 배치했다. 안채는 앞면 5칸·옆면 2칸 규모로, 지붕은 옆면에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양의 팔작지붕으로 꾸몄다. 무계(霧溪)는 고영완의 호이고, 지금은 팔순의 그의 장남이 거주하고 있다. 고택 대문은 굳게 닫혀 있어 다시 돌아 나와 샛길을 통해 장남이 거주하는 마당으로 들어갔다.

송백정 맹종죽.

송백정 맹종죽.

고택을 나오면 맹종죽과 왕대가 경쟁하듯 숲을 이룬다. 맹종죽(孟宗竹)은 관상용으로 중국 삼국시대에 효자 맹종(孟宗)이 눈 속에서 죽순(竹筍)을 얻어 어머니에게 드린 고사에서 연유한다. 죽순은 크게 자라지만, 재질이 무르기 때문에 세공용으로는 쓰지 못한다. 왕대의 죽순은 식용하거나, 약용한다. 줄기는 탄력성이 좋고, 세공이 쉬워 건축·죽세공재로 사용한다. 마을 앞 도로 건너 평화저수지 제방 아래로는 장흥읍이 멀리 보인다.

마량항 상징조형물.

마량항 상징조형물.

다시 발길을 강진군 강진만 끝자락에 위치한 마량으로 이동한다. 마량(馬良)은 고려시대 강진 일대에서 만든 청자를 개성까지 운반하던 500㎞ 뱃길의 시작점이었다. 조선시대에는 제주에서 말을 이곳까지 싣고 와서 육지적응을 한 다음 서울로 보냈다고 해서 ‘마량’이란 지명이 됐다. 그 영향으로 지금까지 제주도와 인적·물적 교류가 활발하고, 말이 잠자던 곳이라고 하여 숙마(宿馬)마을. 신마(新馬)마을. 원마(元馬)마을 등 관련 지명들이 많다.

마량항.

마량항.

마량면(馬良面)은 1981년까지는 대구면에 속했고, 1989년 마량출장소가 마량면으로 승격되면서 법정리 5개와 12개 행정마을로 이뤄졌다.

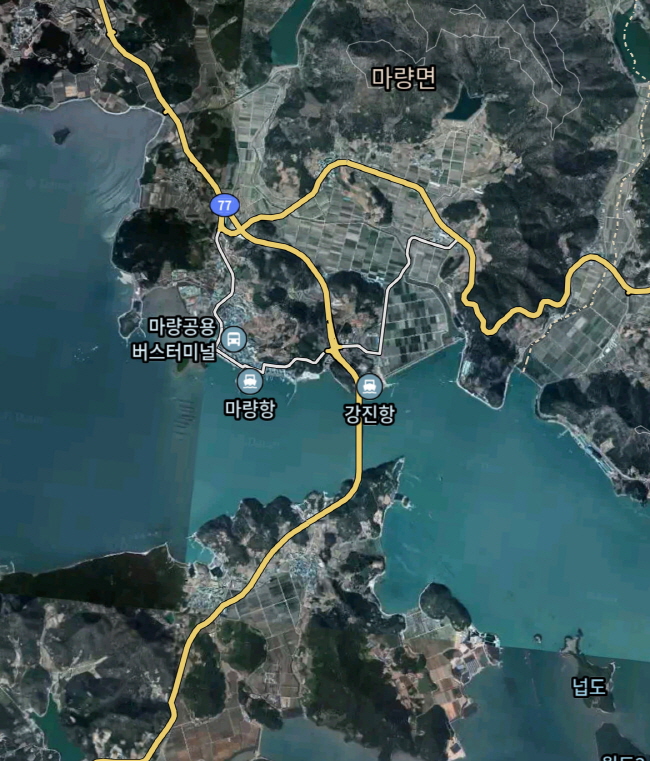

마량항 지도.

마량항 지도.

마량면은 삼국시대부터 해상교통의 요지이며 장흥·해남·영암으로 들어가는 관문이었다. 청해진의 장보고가 운용한 해상(海上)로였으며, 고려와 조선시대에는 세곡선이 운항하는 뱃길이었다.

마량면 수인리 갯벌.

마량면 수인리 갯벌.

마량면 수인리(秀仁里)는 평지와 구릉으로 이뤄져 있으며, 서쪽으로 바로 남해와 접해 있는 반농반어촌 마을이다. 주민대다수가 어업에 종사하고 있다. 평지에서는 농업이 이뤄지기도 한다. 마을 동쪽으로 덕바들이, 남쪽으로 도차바들이 넓게 펼쳐져 있다. 자연마을은 새터, 수인 마을이 있는데, 새터 마을은 새로 된 마을이란 의미에서 붙여진 이름이며, 수인 마을은 새터 서쪽에 위치하고 있는 마을이다.

벌거벗은 내호도.

벌거벗은 내호도.

바닷가 무인도 하나는 무슨 일인지 나무 몇 그루만 하늘로 향하고 속살은 벌겋게 드러내고 있다. 누군가가 경제적 이득을 위해 손이라도 댄 것일까? 나중에 어떻게 변할지 모르지만 지금 보기에는 흉하다. 이러한 사정을 아는지 모르는지 지네 한 마리는 아침 햇살을 받으며 수많은 발을 움직인다.

지네.

지네.

전국 해조류 1차·2차 가공업체 중 최초로 식품안전관리 HACCP 인증을 받은 바다해초 가공공장이 있는 남호마을을 지나면 마량리다.

강진군수협 수산물위판장.

강진군수협 수산물위판장.

마량리(馬良里)는 마량면 남부에 위치하며 바다에 접해있어 수산업이 발달했다. 마량농공단지와 어시장이 있어 비교적 산업이 발달돼 있다. 북동쪽 마량천 유역에는 간척을 통해 확보된 차경들, 꺼벅지들, 연동들이 넓게 펼쳐져 논농사도 많이 한다. 마량리는 완도군 고금도 사이에 바다길이 좁아지는 구간이라 마돌목이라 불리다가 후에 마량리라 개칭됐다.

오동나무꽃.

오동나무꽃.

낯선 담장 옆에는 오동나무가 꽃을 피웠다. 옛날에는 딸을 낳으면 딸 몫으로 오동나무를 심었고, 아들을 낳으면 선산에다 그 아이 몫으로 소나무와 잣나무를 심었다. 딸이 성장해 시집갈 나이가 되고 혼례 치를 날을 받으면 십 수년 간 자란 이 나무를 잘라 농짝이나 반닫이를 만들어 주었다. 아들의 경우, 나무의 주인이 죽을 때까지 계속 자라게 둔다. 이 나무는 본인의 관을 짜는 데 사용됐다. 이처럼 심어 기른 나무는 나의 탄생과 더불어 나와 숙명을 같이하고 죽을 때에는 더불어 묻히는 ‘내 나무’였다.

마도진성.

마도진성.

오동나무 꽃향내를 맡으며 내려오는데 도로 옆에는 강진 ‘마도진만호성지’가 자리한다. 마량의 옛 이름 ‘마도진(馬島鎭)’은 고려 말 이래 영호남에서 조세로 내는 곡식을 실어 나르는 조운선이 통과하는 지역으로, 이를 약탈하려는 왜구를 방어하기 위해 1499년(연산군 5)에 진성(鎭城)을 쌓게 됐고, 이곳에는 종4품의 무관직인 만호를 배치했다. 이 성의 둘레는 890척(약 270m), 높이는 1척(약 3.7m)이라고 기록돼 있다. 서·남해에 위치해 강진, 장흥, 해남, 영암으로 이어지며, 제주도와 연결되는 요충지에 있는 마량의 마도진성(馬島鎭城)은 남쪽은 낮고 북쪽이 높은 구릉지에 축조했는데, 현재는 서·북벽의 일부만 남아 있다.

이름 없는 비석.

이름 없는 비석.

유구를 통한 성벽(城壁)의 총 연장길이는 730m 정도며, 방형 및 작은 석재를 이용해 내탁법(內托法)에 의해 쌓아 올렸다. 현재 만호성지는 대부분이 개인의 소유로 되어 있고, 이름 없는 비석 하나가 외롭게 지키고 있다.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상