편집국

편집국

【에코저널=서울】해안에는 물이 빠져 갯벌이 넓게 펼쳐졌다. 연초도 앞 바닷가에는 겨울의 진객 큰 고니가 다른 철새들과 함께 ‘백조의 호수’를 공연한다.

큰고니와 겨울철새.

큰고니와 겨울철새.

큰고니.

큰고니.

오리과에 속하는 큰고니는 대형 종으로 암수 모두 온몸이 흰색이다. 부리는 노란색인데, 끝은 검다. 어미 새는 몸이 흰색이지만, 어린 새는 몸이 회갈색이다. 주로 수생식물을 먹이로 한다. 대부분 가족단위로 무리를 이루며, 우리나라에서는 천연기념물로 지정·보호하고 있다.

평암리 달마산.

평암리 달마산.

평암리를 지나면 서홍리다. 북평면 서홍리(西洪里)는 지형이 쥐 모양이어서 ‘서포(鼠浦)’라고 했는데, 1914년 행정구역 개편 때 서쪽에 넓은 들이 있다고 하여 ‘서홍(西洪)’으로 바뀌었다. 이곳도 영암군 북평종면에 속했는데, 1906년(광무 10) 행정구역 개편에 따라, 평등리, 신홍리와 함께 서진리, 묵동리 각 일부를 병합해 북평면 서홍리로 됐다. 현재 서홍마을, 신평마을, 신홍마을, 묵동마을 등의 자연마을로 구성돼 있다.

이진마을과 성.

이진마을과 성.

서홍리 북쪽에는 이진리가 있다. ‘이진리(梨津里)’는 지형이 배 같이 생긴 나루라고 해서 ‘배나루’로 부르다가 ‘이진(梨津)’으로 명칭이 유래했다. 이진마을은 완도군과 바다를 사이에 두고 마주하고 있다. 조선시대에는 제주도와 내륙을 연결하는 포구로 이용됐다. 조선 후기 김정호가 만든 ‘대동지지’에는 “이진진(梨津鎭)은 한양에서 950리(약 370여 킬로미터) 떨어져 있고, 성에는 해월루(海月樓)가 있다. 제주로 들어갈 사람은 모두 여기서 배를 타고 떠난다”라고 기록돼 있다.

이진리사무소.

이진리사무소.

제주도와 육지를 연결하던 교통의 요지였던 이진마을은 한때 300호가 넘었다고 한다. 시골 마을 300호면 대단한 규모의 동네다. “북평면 면장할래? 이진마을 이장할래?”하면 이진마을 이장한다는 우스갯소리까지 있었다고 하니, 교역과 해산물을 통한 이진마을의 경제력이 대단했음을 보여준다. 당시 배의 평형을 유지하기 위해 제주도에서 말과 함께 싣고 온 현무암이 지금도 이진마을에서 발견되고 있다.

이진항.

이진항.

이진마을은 군사 요충지였다. 1598년(선조 21) 이곳 이진에 진(鎭)이 설치됐다. 1627년(인조 5)에는 종4품인 만호(萬戶)가 주둔하는 만호진으로 승격됐으며, 1648년(인조 26) 이진진성을 쌓는다. 성은 남쪽과 북쪽의 높은 구릉지를 이용해 쌓았다. 중앙이 낮은 분지 형으로 마을을 에워싸고 있다. 마을 입구 북문에 남아 있는 옹성은 원형모습을 그대로 유지하고 있다.

수군만호비.

수군만호비.

수군만호가 머물던 해월루도 복원했는데, 당시 제주로 오가는 사신들의 객사로도 이용됐다. 마을 안 서문 입구에는 수군만호비가 서 있다.

이진성 장군샘.

이진성 장군샘.

칠천량해전에서 원균이 이끈 조선 수군이 대패하자 선조는 백의종군 중인 이순신을 다시 3도수군통제사로 임명했다. 이순신은 임명받자마자 조선 수군을 재건하기 위해 구례·곡성·순천·보성을 지나면서 식량과 군대를 모았다. 장흥 회령포(현 회진)에서 12척의 판옥선을 인계받고, 군사들과 강진 마량(馬良)을 거쳐 명량으로 가는 도중에 들른 곳이 이진이었다. 1597년 8월 20일(음력)로 명량대첩(鳴梁大捷)이 있기 불과 보름 전이었다.

이진성 내부.

이진성 내부.

‘난중일기’에는 “곽란이 나서 심하게 아팠다. 곽란이 심해 일어나 움직일 수도 없었다. 배에 머물 수가 없어 육지에 내렸다”라고 서술돼 있다. 병세가 심해지자, 배에서 내려 이진마을로 들어선다. 주민들은 너나 할 것 없이 몸에 좋다는 것들을 가져와 이순신을 봉양한 덕분에 몸이 완쾌된다.

이진성 우물.

이진성 우물.

주민들의 도움으로 몸을 회복한 이순신이 나흘만인 8월 24일 이진마을을 떠나 해남 어란포구에 이르렀고, 보름도 채 되지 않아 명량대첩(9.16)의 승리를 이끌어냈다.

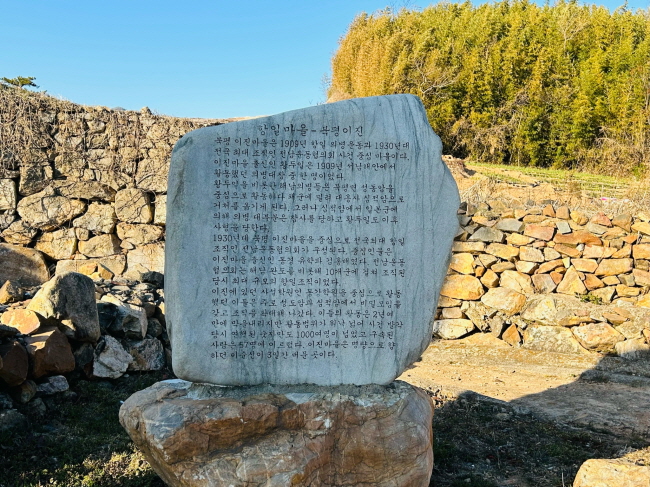

항일마을 비.

항일마을 비.

그런 연유가 있어서인지 이진마을은 1909년 항일의병운동과 1930년대 전국 최대 조직인 전남운동협의회 사건 중심 마을이다. 항일의병운동은 이진마을 출신인 황두일이 서남해안에서 활동한 의병대장 중 한 명이었다. 1930년대 항일조직인 ‘전남운동협의회’에도 이진마을 출신인 동경 유학파 김홍배와 동광학원에서의 항일 교육이 있었기 때문이다. 이 협의회는 당시 전국 최대 규모의 항일조직이었다. 이진마을 서쪽 달마산에 해가 놓일 때 우리는 땅끝길 3코스까지 걸었다.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상