편집국

편집국

【에코저널=서울】세조가 속리산 법주사에 와서 피부병도 낫고, 어린 조카 단종을 쫓아낸 것도 참회(懺悔)했다는 세조길을 벗어나니 바로 법주사가 나온다.

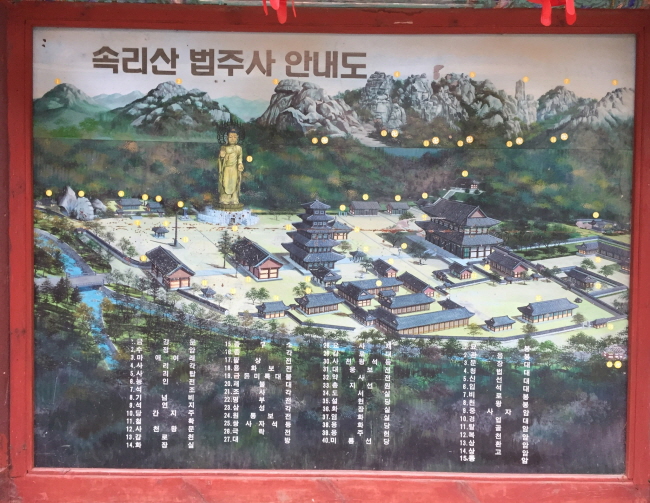

법주사 안내도.

법주사 안내도.

법주사는 553년(진흥왕 14년)에 의신(義信)이 창건하고, 776년(혜공왕 12년)에 진표(眞表)가 중창했다. 절 이름을 법주사라 한 것은 창건주 의신이 서역을 갔다 올 때 나귀에 불경을 싣고 와서 이곳에 머물렀다는 설화에서 유래됐다고 한다. 정유재란(丁酉再亂) 때 전소된 것을 1624년(인조2)에 사명대사와 백암대사에 의해 다시 중건되고, 몇 차례 보수와 증축을 거쳐 오늘에 이른다.

법주사 팔상전.

법주사 팔상전.

금강문(金剛門)과 사천왕문을 지나면 마당에는 법주사 팔상전(捌相殿)이 턱 하니 버틴다. 국보 제55호(1962년 12월 20일)로 우리나라 유일의 5층 목조건물이다. 팔상전은 부처의 일생을 여덟 폭의 그림으로 나눠 그린 팔상도(八相圖 또는 捌相圖)를 보관하고 있는 사찰 안의 건물이다. 탑과 같은 기능을 하기 때문에 법주사 팔상전은 목탑으로 분류한다.

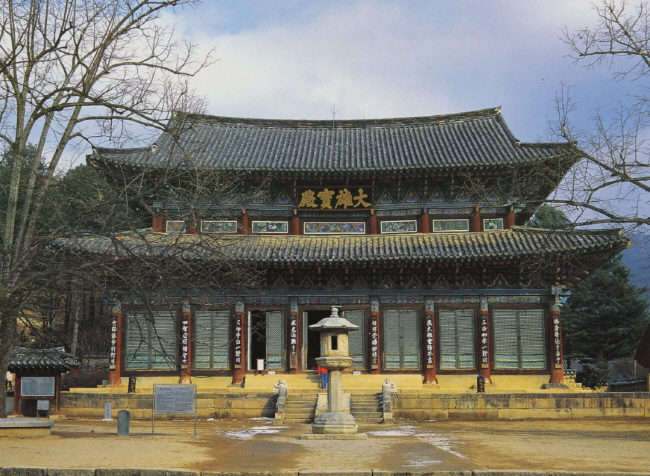

법주사 대웅보전.

법주사 대웅보전.

법주사 대웅보전(大雄寶殿)은 앞면 7칸, 옆면 4칸 규모의 2층 건물로 지붕은 다포 양식으로 된 팔작지붕이다. 내부에 모신 삼존불은 벽암(碧巖)이 다시 지을 때 조성한 것으로 가운데에 법신(法身)인 비로자나불(毗盧遮那佛), 왼쪽에 보신(報身)인 노사나불(盧舍那佛), 오른쪽에 화신(化身)인 석가모니불(釋迦牟尼佛)이 있다. 이 건물은 무량사 극락전, 화엄사 각황전과 함께 우리나라 3대 불전(佛典) 중 하나로 꼽힌다.

법주사 원통보전.

법주사 원통보전.

대웅보전과 팔상전 사이에 있는 원통보전(圓通寶殿)은 앞면 3칸, 옆면 3칸 규모의 정사각형 1층 건물로, 지붕은 중앙에서 4면으로 똑같이 경사가 진 사모지붕이다. 지붕 처마를 받치기 위해 장식해 끼운 구조가 기둥 위에만 있는 주심포 양식으로 꾸몄다. 건물 안에는 앉은키 2.8m의 금색 목조 관세음보살상을 모시고 있다. 관세음보살상은 머리에 화관(花冠)을 쓰고 있으며, 얼굴에는 자비로운 웃음을 머금고 있다. 단순하지만 특이한 건축 양식을 갖추고 있어 건축사 연구에 소중한 자료가 되고 있다.

법주사 미륵대불.(정면)

법주사 미륵대불.(정면)

법주사에는 높이는 33m의 동양 최대 미륵대불(彌勒大佛)이 있다. 최초의 불상은 신라 제36대 776년(혜공왕 12)에 진표율사가 7년간의 불사 끝에 금동미륵대불을 조성한 후 1천년간 모셔 오다가 1872년(고종 9) 대원군이 경복궁을 복원할 때 당백전(當百錢)을 만들기 위해 몰수해 갔다.

법주사 미륵대불.(측면)

법주사 미륵대불.(측면)

일제강점기인 1939년에는 독립에 대한 염원으로 시멘트 대불을 제작했다. 1987년부터 청동대불로 조성하는 공사가 1990년까지 이뤄졌다. 시간의 흐름에 따라 부식으로 인한 얼룩이 생겨 2000년부터 불상에 금박(金箔)을 입히는 개금불사(改金佛事)가 시작돼 2002년 월드컵 성공개최와 세계평화를 발원하면서 금동미륵대불(金銅彌勒大佛)로 2002년 6월 7일 복원했다.

법주사 당간.

법주사 당간.

또 하나의 보물은 법주사 당간(幢竿)이다. 당간이란 ‘찰(刹)’ 또는 ‘찰주(刹柱)’라고도 불리는데, 일반적으로 절(寺)을 사찰(寺刹)이라고 하는 것은 절에 당간 즉 찰이 세워져 있기 때문이다

법주사 당간은 1006년(고려 목종 7)에 조성된 것으로 당시의 높이는 16m에 이르렀다고 한다. 그러나 1866년(조선 고종 3) 경복궁 복원 때 당백전(當百錢)을 만들기 위해 몰수됐다. 1910년경 22m의 높이로 복원됐으며, 1972년 재복원했다.

법주사 마애불여래의좌상.

법주사 마애불여래의좌상.

법주사 경내 왼편에는 큰 바위 두 개가 서로 사랑을 하듯 몸체를 의지하며 비스듬히 누워 있는 수정바위가 있다. 그리고 오른쪽 바위 안 밑으로 마애불의좌상(磨崖佛倚坐像, 보물 216호)이 다른 암벽에 부조돼 있다. 높이 약 6m의 큼직한 바위에 양각된 마애불은 보기 드물게 의자에 앉아 있는 의상(倚像)으로 법주사의 성격을 알려주는 것 같고, 둥근 얼굴에 두툼한 입술, 큰 코와 기다란 귀 등은 고려 초기 마애불의 특징을 보여준다.

법주사 쌍사자석등.

법주사 쌍사자석등.

법주사 경내에는 통일신라 전형 양식인 평면 팔각형을 기본으로 간주석을 두 마리의 사자로 표현한 쌍사자석등(雙獅子石燈, 국보5호)을 비롯해 석련지(石蓮池, 국보64호), 사천왕석등(四天王石燈, 보물15호) 등의 국보와 보물 등이 즐비하다. 주마간산(走馬看山) 격으로 바라만 보고, 호서제일가람(湖西第一伽藍)이라고 쓰인 일주문을 빠져나와 돌아오는 길에 정이품송(正二品松)이 있는 곳으로 이동한다.

속리산 정이품송.

속리산 정이품송.

천연기념물 제103호로 지정된 정이품송의 수령은 약 600년으로 법주사 소유로 되어 있다. 1464년 세조가 법주사로 행차할 때 타고 가던 가마가 아래가지에 걸릴 것 같아 염려하자 소나무는 가지를 번쩍 들어 올려 어가(御駕)가 무사히 통과하게 되어 세조는 이 소나무에게 정이품 벼슬을 내렸다고 한다. 수형(樹形)이 우산을 펼쳐 놓은 듯 아름답지만, 한때 솔잎혹파리 피해로 서쪽으로 뻗은 가지가 잘리고, 전보다 많이 노쇠(老衰)한 것 같아 보는 마음이 안타깝다.

이 글은 ‘유네스코세계문화유산 지정 산사와 서원을 따라’ 답사 기행에서 제외됐던 ‘속리산 법주사’를 2024년 7월 18일 답사하고 내용을 정리한 것입니다. 많은 이해 있으시기 바랍니다. 다음 연재는 ‘휴전선 155마일을 걷다’가 이어집니다.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장