편집국

편집국

【에코저널=서울】대흥사는 백제시대에 창건된 유서 깊은 도량으로 두륜산의 수려한 절경을 배경으로 하고 있다.

대흥사 대웅보전.

대흥사 대웅보전.

대흥사의 원래 이름은 ‘대둔사’였는데, 일제강점기 때 지명을 새로 표기하면서 두륜산(頭崙山)은 두륜산(頭輪山)으로, 대둔사(頭崙山)는 대흥사(大興寺)로 바뀌었다. 절이 두륜산 대둔사(頭崙山 大芚寺)라는 이름을 회복한 것이 1993년이었으나, 사람들은 요즘도 대흥사라는 이름에 더 익숙하다. 일주문이나 천왕문에도 대흥사라고 적혀 있기 때문이다.

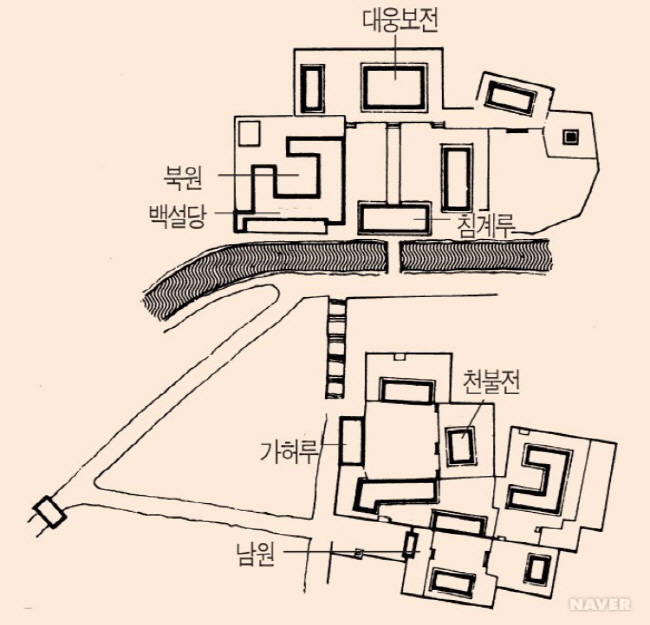

대흥사 배치도.

대흥사 배치도.

사찰 경내는 북원, 남원, 별원으로 구성해 북원에는 대웅전과 응진당 등이 있고, 남원에는 천불전과 용화당 등이 있다. 별원에는 표충사와 대광명전 등이 있다. 임진왜란 이후 서산대사의 의발(衣鉢)이 전해져 정조(正祖)로부터 ‘표충사(表忠祠)’라는 편액을 하사받아 충의(忠義)를 기리게 됐다. 불가에서 가사와 발우를 전한다는 것은 자신의 법을 전하는 것이다.

서산대사가 입적하자 제자들은 시신을 다비한 후 묘향산 보현사와 안심사 등에 부도를 세워 사리를 봉안하고, 영골(靈骨)은 금강산 유점사 북쪽 바위에 봉안했다. 금란가사(金爛袈裟)와 발우는 유언대로 대흥사에 모셔지면서 서산대사의 법맥은 대흥사에서 이어지게 됐다. 서산대사는 왜 그런 외진 대흥사를 택한 이유를 제자들에게 “만세토록 허물어지지 않을 땅”이라며 “종통(宗通)이 돌아갈 곳”이라고 말했다고 한다.

표충사(表忠祠).

표충사(表忠祠).

이것이 기회가 됐던지 서산대사의 의발(衣鉢)이 온 이후부터 대흥사의 사세가 번창한다. 보통 우리는 서산대사는 임진왜란 때 승병장으로만 기억한다. 그는 선(禪)과 교(敎), 좌선, 진언, 염불 등으로 나뉘어 자기들의 수행만을 최고로 치던 당시 불교계에서 “선은 부처의 마음이며 교는 부처의 말씀이다”라고 설파하며 선교 양종을 통합하는 데 큰 역할을 했다. 대흥사는 그의 법을 받아, 근세에 이르기까지 13분의 대종사와 13분의 대강사를 배출하며 선교 양종의 대도량으로 자리해왔다.

대흥사 성보박물관.

대흥사 성보박물관.

사찰의 중심이며, 목조삼존불을 봉안하고 있는 대흥사 대웅보전은 조선 1667년(현종 8) 심수대사(心粹大師)가 중건했으나, 1899년(광무 3) 발생한 화재로 전소됐다. 이후 1900년(광무 4) 육봉법한(六峯法翰) 대사가 화주가 되어 새로 지었다. 전면에 장대석으로 높이 쌓은 단 위에 기단을 마련하고 전면 5칸, 측면 3칸의 다포계 팔작지붕이다. 건물 전면에는 각 칸마다 빗살무늬를 달았으며, 가운데 ‘大雄寶殿(대웅보전)’ 편액은 조선 후기의 명필인 이광사(李匡師)의 글씨다.

대흥사 백설당(무량수각).

대흥사 백설당(무량수각).

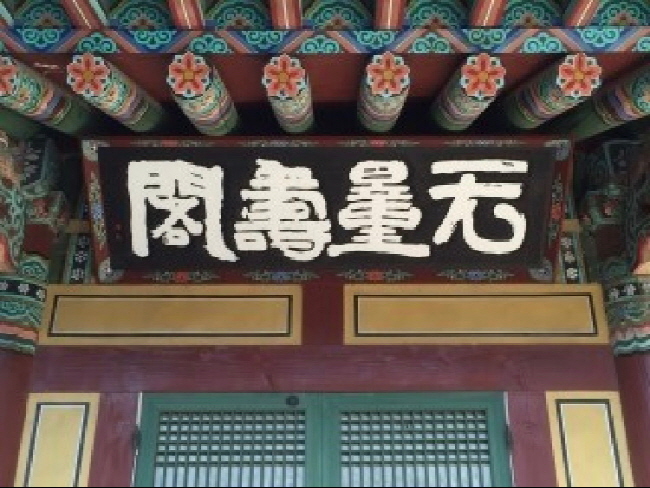

추사 김정희 글씨 무량수각.

추사 김정희 글씨 무량수각.

대웅보전 편액의 글씨에 대한 일화가 있다. 추사 김정희(金正喜)는 1840년(헌종 6) 제주도로 귀양 가는 길에 해남 대흥사에 들러 초의선사를 만나게 된다. 추사는 이광사가 쓴 대웅전 현판을 보고 “조선의 필체를 망가뜨리는 글씨”라며 직접 자신이 대웅보전과 백설당의 ‘무량수각(無量壽閣)’ 편액을 써 주었다. 추사는 해배돼 서울로 돌아가는 길에 다시 대흥사에 들렀다. 이광사의 현판 글씨가 아직도 보관돼 있는 것을 알고, 자신의 아집을 사과하며, 다시 내다 걸게 했다.

대흥사와 삼층석탑.

대흥사와 삼층석탑.

당시 해남 대흥사에는 추사와 동갑내기 절친 초의선사가 기거하고 있어 두 사람은 자주 교류했다. 이웃 강진에서 유배 생활을 하고 있던 다산 정약용과도 교류 관계가 이어졌다. 대흥사를 중심으로 한 석학들의 차와 학문·시·서화 등 교류가 있었으나, 다산과 추사는 생을 마감할 때까지 단 한 번도 마주친 적이 없다고 한다. 다산은 이들 보다 24살 연상이다.

윤장대.

윤장대.

대웅보전 옆에는 윤장대(輪藏臺)가 있다. 보통 팔각형으로 되어 있는 윤장대는 내부에 불경을 넣어 두어 팽이처럼 돌릴 수 있게 됐다. 이것을 돌리면 불경을 한 번 읽은 것과 같은 의미로 글자를 모르거나 불경을 읽을 시간이 없는 신도들을 위해 만들어진 것이다.

불경은 사실 일반인들에게 매우 어렵게 느껴지며, 시간이 없어서 읽지 못하는 경우가 있다. 윤장대는 중국 양(梁)나라의 선혜대사(善慧大士)가 처음 만들었다고 알려져 있다.

대흥사 천불전.

대흥사 천불전.

일지암에서 내려와 대흥사 본당인 대웅보전으로 가는 길에 보인 천불전은 높이 쌓은 석축단 위에 있는 건물이다. 앞면에는 궁창판에 안상(眼象)을 했고, 정교한 국화무늬·연화무늬의 꽃살 분합문을 달았는데 중앙 칸은 3짝, 좌우 협칸은 2짝이다.

천불전 문살무늬.

천불전 문살무늬.

내부 중앙에 목조의 본존불을 봉안했으며 주위에 옥석으로 조각한 천의 작은 불상을 배열한 것이 특이하다. 특히 천불전 문살무늬는 장인의 혼이 담긴 아름다움의 극치다.

대흥사 연리근.

대흥사 연리근.

대웅보전 마당에 있는 500년 이상 된 연리근(連理根) 느티나무와 많은 전각들을 뒤로하고 밖으로 나오는 길에는 영화 ‘서편제’로 유명해진 여관 ‘유선관’도 보인다.

“삶이란 한 조각 구름이 일어남이오. 죽음이란 한 조각 구름이 스러짐이다. 뜬구름은 본래 실체가 없는 것. 죽고 살고 오고 감이 모두 그와 같도다”

목포 유달산 석양.

목포 유달산 석양.

서산대사의 해탈시가 삶을 일깨워 준다. 그리고 목포로 향하는 차창 밖으로 유달산이 석양에 붉게 물든다.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상