편집국

편집국

【에코저널=서울】‘갤러리 Re’를 빠져 나온 발길은 고흥군 대서면 안남리 장선해수욕장 해변이다.

고흥군 대서면 안남리 해안.

고흥군 대서면 안남리 해안.

고흥군(高興郡)은 벌교(筏橋) 부근에서 뻗어 내린 지맥이 바다에 가라앉아 생긴 고흥반도와 유인도 23개, 무인도 207개로 이뤄져 있다. 동쪽은 순천만(順天灣)을 건너 여수시, 서쪽은 보성만(寶城灣)을 건너 보성군·장흥군과 접하고, 남쪽은 다도해에 면한다.

안남리 들녘.

안남리 들녘.

대서면(大西面)은 동쪽은 남양면(南陽面), 북쪽은 보성군 조성면(鳥城面)과 고흥군 동강면(東江面)에 접하며, 서쪽과 남쪽은 득량만(得粮灣)에 면한다. 면의 북쪽 경계를 이루는 봉두산(鳳頭山, 427m)을 최고봉으로, 북동쪽이 높고 남서쪽이 낮은 지형을 이루며, 해안선은 굴곡이 심하다.

장선해수욕장.

장선해수욕장.

대서면의 남쪽 득량만으로 흘러드는 강의 하류를 제방으로 막아 넓은 평야가 형성됐다. 해안에서는 넓은 간석지를 이용해 굴·바지락 등의 조개양식도 활발하다.

대서면 안남리(雁南里)는 남해바다를 향해 돌출된 부분에 위치한 해안 마을이다. 자연마을에는 장선, 화천, 신기, 안동, 봉계가 있다. 장선은 이 마을에 백사장이 길게 형성되고 있어 신선이 살았다고 해서 ‘장선’이란 이름이, ‘화천’은 화려하고 빛이 난 냇물이 이 마을에서 합류해 신기는 새로 생긴 마을, ‘안동’은 마을 지형이 기러기(雁)와 같다고 해서 붙은 이름이다. 닭 우는 소리를 듣고 개척된 마을 뒤에는 봉두산이 있어 ‘봉계’라고 했다. 안남리에는 장선(長善) 해수욕장이 있다.

신기 거북이 어촌체험마을 표지판.

신기 거북이 어촌체험마을 표지판.

대서면 안남어촌체험마을은 광활한 갯벌 등으로 이뤄진 천혜의 아름다운 경관을 자랑하는 마을이다. 전통적인 반농반어 마을이고, 아직 개발되지 않은 곳이 많아 자연환경이 잘 보전된 지역으로, 청정갯벌이 펼쳐져 있다. 득량만 해역에서 생산되는 굴, 바지락, 꼬막, 키조개 및 각종 자연산 해조류 등 친환경 수산물로 유명하다. 개막이체험, 뻘배타기체험, 머드놀이체험, 바지락 캐기 등의 다양한 갯벌체험이 있다고 한다.

우림원 표지석.

우림원 표지석.

대서면 안남리 산75-1번지 4ha 정도 면적의 임야에는 ‘우림원(祐林園)’이란 정원이 있다. 이곳은 15년 전만 해도 경제성이 없는 야산으로 방치된 상태였다. 독림가 송동하씨는 산림경영계획 숲 가꾸기 인가를 받아 잡목을 제거하고, 기존에 자생하던 소나무를 가꿔 지금의 경제성 높은 아름다운 농원으로 탈바꿈시켜 놓았다.

우림원 정원.

우림원 정원.

우림원에는 소나무와 분재 외에도 황칠나무와 오죽을 비롯한 여러 종류의 나무를 새로 심었다. 숲을 정리해 둘레길도 만들었다.

우림원 송무학수.

우림원 송무학수.

둘레길에의 돌 표지석에는 ‘소나무처럼 무성하고 학처럼 오래 살라’는 의미의 ‘송무학수(松茂鶴壽)’라는 글귀도 보인다.

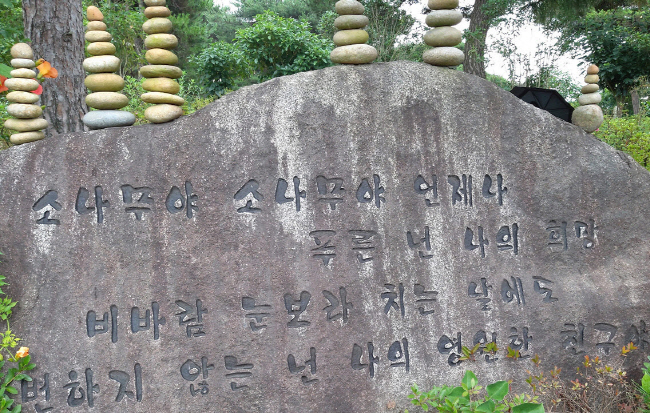

송무학수 표지석 옆 우림원 소나무에 대한 글과 작은 돌탑.

송무학수 표지석 옆 우림원 소나무에 대한 글과 작은 돌탑.

괜한 걱정을 하면서 발길을 이어가는데 어느 울타리 밑에는 치자나무가 하얀 꽃을 피워 걱정을 하지 말라 한다. 치자나무는 어머니가 주황색 열매를 찧어 하얀 무명베에 치잣물을 드리던 모습이 아련하고, 옛날 명절 때 노란 물을 우려내서 녹두 빈대떡을 예쁘게 물들이시던 모습이 생각이 난다.

치자나무.

치자나무.

‘치자’라는 이름은 열매 모양이 손잡이 있는 술잔과 비슷해 유래됐다. 열매는 물론 잎이나 뿌리도 한약이나 생약재로 널리 쓰인다.

인동초.

인동초.

조선시대 강희안(姜希顔, 1417∼1464)은 ‘양화소록(養花小錄)’이라는 책에 치자나무 특징을 첫째, 꽃 색이 희고 기름지다. 둘째, 꽃향기가 맑고 풍부하다. 셋째, 겨울에도 잎이 푸르다. 넷째, 열매를 물들이거나 한약재로 쓴다고 네 가지로 정리한 기록이 있다. 옛날에는 군량미를 오래 두고 먹기 위해서 치잣물에 쌀을 담갔다가 쪄서 보관했다고 한다. 치자나무는 꽃에서 향료를 추출해 쓰거나, 화전이나 생식도 가능하다.

치자꽃.

치자꽃.

치잣꽃은 양성화로, 6∼7월에 피고 흰색이지만 수분(受粉)이 되고 시간이 지나면 황백색으로 되며 가지 끝에 1개씩 달린다. 이와 비슷한 인동초(忍冬草)도 하얀색으로 꽃을 피웠다가 수분이 되면 ‘저 결혼 했어요’라고 표시하며 노란색으로 변한다. 그래서 인동초를 금은화(金銀花)라는 예쁜 별명을 갖고 있다. 인동초는 혹독한 겨울이 와도 잘 견뎌 붙여진 이름이다.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상