편집국

편집국

【에코저널=서울】누구를 기다린다는 것은 하나의 희망이 될 수 있다. 그 희망을 가슴속 깊이 새기며 당도한 곳이 득량면 해평리다.

해평리 몽골텐트촌.

해평리 몽골텐트촌.

해평리(海坪里)는 농촌지역으로, 마을 앞에 득량천이 흐른다. 자연마을로는 지형이 달 모양으로 되어 있어 월평(月坪)마을이 있고, 마을 뒷산이 늙은 닭의 형태를 하고 있어 지어진 노계(蘆溪)마을이 있다. 마을 뒷산이 아홉 용이 누워있는 형태와 닮아 구룡(九龍)마을 등이 있다.

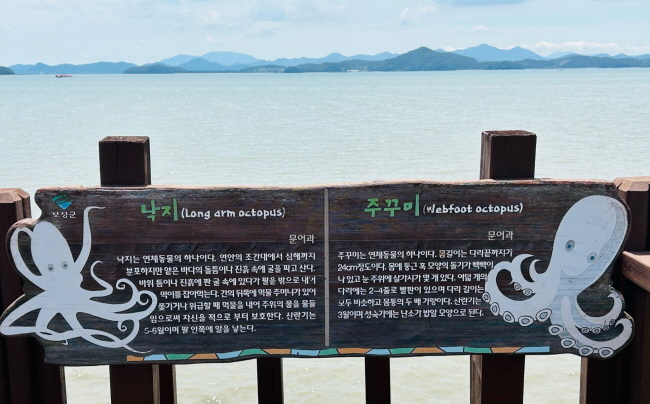

낙지와 주꾸미 설명.

낙지와 주꾸미 설명.

득량만에 접한 해평리 해안은 낙지와 주꾸미 생산지다. 낙지와주꾸미는 연체동물이다. 낙지는 연안의 조간대에서 심해(深海)까지 분포하지만, 얕은 바위틈이나 진흙에 판 굴속에 있다가 팔을 밖으로 내어 먹이를 잡아먹는다. 주꾸미는 몸길이가 따리 끝까지 24㎝ 정도다. 몸에 혹 모양의 돌기가 빽빽이 나있고 8개의 다리에는 2∼4줄로 빨판이 있으며, 다리 길이는 모두 비슷하고 몸통의 두 배 가량이다. 모두 먹물을 내어 적으로부터 자신을 보호하며, 낙지는 오뉴월에 팔 안쪽에 산란하며, 주꾸미는 3월에 산란한다.

대추귀고등.

대추귀고등.

해평리 구룡마을 해안은 멸종위기야생동물 Ⅱ급인 ‘대추귀고둥’의 서식지로 보호받고 있다. 대추귀고둥은 원시적인 형태지만 허파가 있어서 공기 호흡을 하는 육산패다. 갯벌 조간대의 최상부 초지대에서 서식하며 염분에 견디는 내염성을 지니고 있어 해산패의 특징도 갖추고 있다. 껍질 입구가 귀 모양이고, 전체적으로 대추와 닮아서 ‘대추귀고둥’이라 불린다. 이곳을 비롯한 서·남해안의 일부 지역에만 발견되고 있으나, 연안 개발과 갯벌 환경 악화로 인한 서식지 훼손·감소, 환경 변화로 개체 수가 감소하고 있다.

해평선착장 앞 방조제 제1수문 공도를 지나면 득량만방조제가 끝이 가물거린다. 일제가 쌀 증산을 위해 만든 대표적인 간척지로 만든 득량만방조제는 보성군 득량면과 조성면에 있다. 득량만을 가로지르는 4.5㎞의 득량만방조제는 1937년에 완공됐다. 하지만 남해로 직접 유입하는 득량천과 조성천은 유역 면적이 좁아 이 넓은 농경지에 물을 댈 수 없었다.

득량만 예당방조제.

득량만 예당방조제.

이를 해결하기 위해 보성강을 막아 저수지를 축조하고, 이 물을 간척지로 보내기 위한 2.2㎞ 길이의 터널을 뚫었다. 보성강저수지 쪽의 고도가 상대적으로 높기 때문에 반대편 득량면에 유역 변경식 발전소를 함께 만들었는데, 이것이 남한에서 가장 오래된 보성강발전소로 명칭은 ‘보성강발전소’라고 하지만 보성강 유역에 있지 않다. 다만 발전용수가 보성강의 물이다.

득량천과 간척평야.

득량천과 간척평야.

득량만(得粮灣)은 고흥반도 북서쪽에 있는 만이다. ‘조선지형도’에는 장흥반도와 고흥반도 사이에 있는 지금의 보성만 전체를 아우르는 만이었다. 그러나 보성만(寶城灣)이라는 이름이 생겨나고 그 구획이 설정되면서 득량만은 고흥군·보성군·장흥군으로 둘러싸여 있는 보성만의 후미 부분만을 가리킨다. 고흥군 대서면 남정리와 보성군 조성면 예당리에는 득량만방조제가 건설돼 넓은 간척평야가 조성됐다. 제1수문에서 제방을 따라 약3㎞쯤 걸으면 제2수문이 나오고 그곳에서부터 고흥군 대서면 남정리다.

서재필기념공원 입구.

서재필기념공원 입구.

점심을 하고 잠시 짬을 이용해 전통천연염색작가 한광석 장인(匠人)을 만나기 위해 보성군 문덕면 용암리로 찾아가는 길목에 ‘서재필기념공원’이 나온다. 외가인 이곳에서 태어난 서재필(徐載弼, 1864~1951)은 18세 때 일본 군대를 이끌고 7명의 대신을 칼로 살해하는 쿠데타를 일으킨다. 명분은 개화와 독립이었으나, 실제는 대일 종속을 가속화시킨 불장난에 불과했다. 갑신정변 실패 후 일본의 도움을 받아 미국으로 망명한 뒤로는 철저히 미국인 ‘필립 제이슨’이란 이름으로 살아왔다.

보성 서재필기념공원.

보성 서재필기념공원.

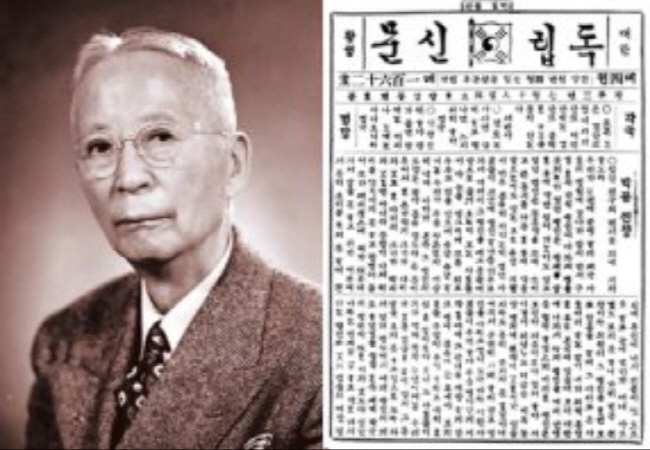

서재필은 조선 정부가 중추원 고문으로 초빙한 미국인이었다. 그는 언제나 영어로 말했고, 독립문 기공식 행사에서조차 미국인의 신분으로 영어 연설을 했다고 한다. 독립협회 회장을 지낸 윤치호(尹致昊)의 일기에는 ‘서재필이 쓰거나 말하기 모두에 걸쳐 모국어를 거의 잊어버렸다는 점에 놀랐다’고 기록됐다. 그가 조선 정부에 의해 추방될 당시 출국을 만류하는 사람들에게 그는 ‘귀국 정부가 나를 필요 없다고 하여 가는 것’이라고 했다고 한다. 그에게 조선은 ‘내 나라’가 아니라 ‘너희 나라’였던 것이다.

서재필기념공원 안의 독립문.

서재필기념공원 안의 독립문.

‘독립신문’은 조선정부가 마련해준 사옥과 4400원의 국고로 창간됐다. 독립신문은 처음부터 국가재산이었는데, 1898년 정부에서 필립을 추방하려 하자 거액의 배상을 요구한다. 자신은 10년 계약에 조선 정부의 고문으로 왔는데 아직 7년 10개월이나 남았으니 그에 해당하는 월급 2만8200원과 미국으로 돌아갈 여비 6백원을 요구했던 것이다.

서재필과 독립신문.

서재필과 독립신문.

조선정부는 그의 요구를 모두 들어주었다. 이게 망해가는 나라를 진정으로 걱정하는 애국자의 모습이었던가? 서재필! 과연 기념할만한 인물이었던가?

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상