편집국

편집국

【에코저널=서울】길을 오래 걸으면 집이 가까워지는 것인가? 11박 12일 여정 중 오늘이 그 마지막 날이다.

대천 해변.

대천 해변.

마곡사에서 보령시 오천면에 있는 ‘충청수영성’으로 가는 도중에 해수욕장으로 유명한 대천에서 파도가 일렁이는 바다를 바라보며 점심을 한다.

“파도야 어쩌란 말이냐/파도야 어쩌란 말이냐/임은 물같이 까딱 않는데/파도야 어쩌란 말이냐/날 어쩌란 말이냐”(유치환 ‘그리움’ 전문)

유치환은 짝사랑하는 임을 그리며 파도에게 하소연했는데, 쫓기는 시간에 더 꼼꼼하지 못한 나는 어쩌란 말이냐.

충남 보령시 오천항과 충청수영성.

충남 보령시 오천항과 충청수영성.

보령시 오천면 소성리에 있는 충청수영성(水營城)은 천수만 입구와 어우러지는 경관이 수려한 지역으로 ‘보령오천성’으로도 불린다.

충청수영성 서문.

충청수영성 서문.

성벽 아래에 있는 주차장에서 서문으로 들어간다. 서문의 이름은 망화문(望華門)이라고도 하는데, 화강암으로 만든 홍예문이었으나 누각은 간데없고, 가운데 머릿돌은 금방이라도 떨어질 것만 같다. 서문 밖 갈매성지에는 충청수영의 군율(軍律) 집행터로 병인박해(丙寅迫害) 때 천주교 신부 다섯 명이 순교한 곳으로 2014년 프란치스코 로마교황이 방문한 곳이다.

이 성은 조선 초기인 1510년에 수군절도사 이장생(李長生)이 돌로 쌓은 성으로 충청도 해안을 방어하는 최고 사령부 역할을 했다. 한양으로 가는 조운선(漕運船)의 보호와 안내, 외적(外敵) 방어역할을 하다 1896년(고종 33)에 폐영(廢營)됐다. 충청수영성은 나머지 성지(城址)뿐만 아니라 그 주변 지형이 거의 원형을 유지하고 있다. 성곽 가운데 도로가 나는 바람에 수영성이 둘로 나눠 있어 아쉬움이 남는다. 현재는 서문을 비롯해 1650m가 남아 있다.

충청수영성 영보정.

충청수영성 영보정.

북벽과 남벽은 산등성이를 따라 쌓았고, 서벽을 바다와 면한 지점에 쌓았다. 서벽 앞은 U자 모양의 포구를 이뤄 전형적인 조선시대 수군진(水軍鎭)의 모습을 하고 있다. 축성 당시에는 사방에 4대 성문이 있었다. 동헌을 포함해 영보정(永保亭) 대섭루(待燮樓) 관덕정(觀德亭) 능허각(凌虛閣) 등의 많은 건물이 있었는데, 그중 최근에 복원된 영보정은 천하 명승(名勝)으로 알려져 시인 묵객들이 찾아와 많은 시문(詩文)을 남기기도 했다.

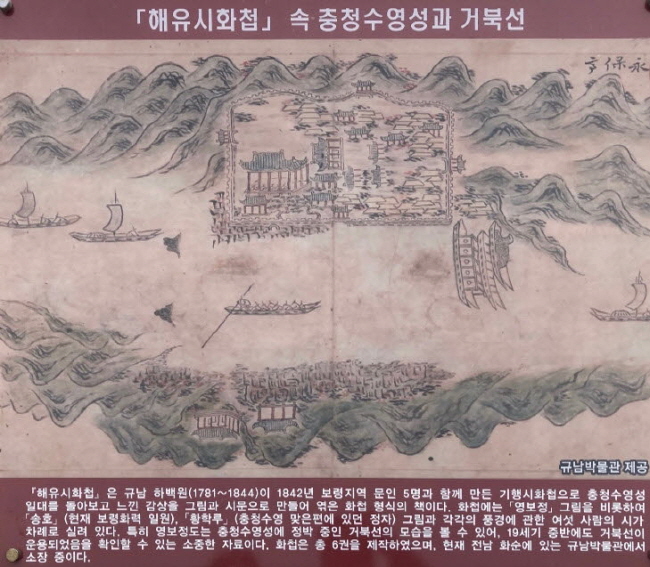

해유시화첩.

해유시화첩.

하백원(河百源, 1781∼1844)을 비롯한 보령(寶寧)의 다섯 선비가 함께 보령 앞바다를 유람하고, 그 기행을 그림과 시로 표현해 묶어 만든 ‘해유시화첩(海遊詩畵帖)’에는 영보정을 비롯해 송호(현 보령화력)와 충청수영성 맞은편에 있는 황학루 등 풍경에 관한 여섯 사람의 시와 그림이 차례로 실려 있다. 이중 영보정도 충청수영성에 정박 중인 거북선의 모습을 볼 수 있는데, 이는 19세기 중반까지 거북선을 운항했다는 소중한 증거다. 화첩은 총 6권으로 전남 화순의 규남박물관에 소장돼 있다.

충청수영성 진휼청.

충청수영성 진휼청.

이곳의 충청수군은 임진왜란 때 남해에서 이순신(李舜臣)과 연합작전을 전개했다. 1597년 칠천량해전(漆川梁海戰)에서는 수사 최호(崔湖)가 원균(元均)과 연합해 싸우다가 함께 전사했다.

병자호란 때는 수사 강진흔(姜晉昕)이 강화도 갑곶에서 청군을 방어하는 등 국가 위기 때 큰 역할을 했다. ‘세종실록지리지’에 따르면 조선 초기 충청수영과 그 산하에 배속된 군선과 병력이 군선(軍船) 142척에 수군(水軍)의 규모가 총 8414명에 이르렀다고 한다.

◆글-와야(瓦也) 정유순

현 양평문인협회 회원

현 에코저널 자문위원

전 전주지방환경청장

전 환경부 한강환경감시대장

홍조근정훈장, 대통령 표창 등 수상